L’INCORPORATION DE FORCE en Alsace-Moselle

1942-1945

"La tragédie des Malgré-Nous"

Henri Stoecklé

Wasserbourg - Woerth - Waldolwisheim

incorporé de force de 1943 à 1945

JOURNAL DE GUERRE

L’incorporation de force : Une tragédie en Alsace-Moselle

Henri Romain Stoecklé est né le 6 octobre 1916 à Wasserbourg (Haut-Rhin). Après un premier poste d’instituteur à Woerth-sur-Sauer en 1943 il fut incorporé de force dans l’armée allemande durant 21 mois. La paix revenue, il fut nommé directeur d’école à Waldolwisheim. De par son immense charisme et sa fonction de secrétaire de mairie, Henri Stoecklé était un personnage connu et apprécié bien au-delà de sa commune d’adoption. Il m’a confié ses mémoires retraçant son parcours sous l’uniforme de la Wehrmacht quelques jours avant sa disparition en 1997 afin qu’ils soient publiés et connus par les générations futures pour que ne soit jamais oublié le drame vécu par les jeunes Alsaciens-Mosellans lors de la Deuxième Guerre Mondiale.

Henri Stoecklé - 1958

Henri Stoecklé, incorporé de force

« Ceux qui oublient le passé ne sont pas dignes de l’avenir - H.S. »

Voici le drame vécu dans son corps et dans son âme par le « Malgré-Nous » Henri Stoecklé

1996 : Il faut que je rassemble tous mes esprits pour me remémorer la période la plus tragique de ma vie, car pendant les derniers jours de la guerre, j’ai perdu mon « Tagebuch » (carnet de route). Et puis, j’avais tracé un trait sur cette tranche de mon existence.

Et pourtant, au bout de cinquante ans, un "Drang" (un besoin) intérieur me pousse à rouvrir le dossier de ce drame que j’ai vécu dans toute son atrocité. Je ne parlerai pas de la drôle de guerre 39-40, au cours de laquelle j’étais fier de servir la France, avec le grade d’aspirant, ni de ma fonction d’enseignant en Allemagne, ni de la vie trouble et agitée en Alsace, après la Libération.

Henri Stoecklé raconte ses 21 mois passés dans l’incorporation de force :

1943 : J’ai passé le Conseil de révision au « Wehrbezirks Kommando Mannheim » le 02 avril 1943, où j’ai été déclaré « K.V. » (Kriegsverwendungsfähig), apte pour le service. Par la suite, je n’ai pas répondu à trois appels d’incorporation, prétextant solennellement qu’un Officier français ne pouvait servir loyalement dans la « Wehrmacht ».

Le 29 septembre 1943, je me trouvais à Wasserbourg, pour la fête de la St-Michel, patron de mon village natal. Mon épouse, Marthe, m’a prévenu, par téléphone, que je devais me présenter, dans les moindres délais, à la Gendarmerie de mon domicile à Woerth-sur-Sauer, sinon je risquais l’arrestation.

Je suis rentré le lendemain pour passer un dernier dimanche en famille et le 03 octobre 1943, j’ai pris le train de 07 heures du matin (il me semble que c’était un lundi) sous le regard de deux gendarmes... pour une absence de 21 mois.

Le 04 octobre 1943, j’ai été incorporé à la « Stamm Kp Grenadier Ersatz B.T.L. 32 à Teplitz-Schoenau » (Teplice en Tchéquie). Ce même jour, premier accrochage avec mes nouveaux maîtres. En revenant d’un exercice de tir, un « Feldwebel » (adjudant) ordonna à notre section de traverser un marais. J’ai refusé, malgré ses engueulades menaçantes, de profiter de ce bain de boue. De retour à la caserne, j’ai été convoqué de suite chez « l’Oberleutnant » (Lieutenant) Lohne, Commandant de Compagnie, grand blessé de guerre.

Le théâtre de Teplice en 1943 - Croix gammée sur le toit

J’ai expliqué à ce jeune Officier que, d’après le règlement militaire français, un tel exercice n’est pas autorisé, au retour du champ de tir. Il me répondit, d’un ton très calme, qu’il avait examiné mon dossier, que les Sous-Officiers de l’armée française étaient certes d’un niveau de culture plus élevé que ceux de la « Wehrmacht », ce qu’il regrettait personnellement. Il continua pour me faire savoir qu’il ne pouvait me retenir à Teplitz et que je ferai partie du prochain convoi pour le front russe. En attendant ce départ, il m’exempta de tout service et me conseilla vivement d’écrire à ma famille et à mes proches car, à l’avenir, je ne disposerai guère de temps pour me consacrer à la correspondance.

A Teplitz, j’ai fait la connaissance de Félix Winter de Merlebach et du Dr. Alfred Israël de Dettwiller qui sont restés mes compagnons d’infortune jusqu’en février 1944.

Le 22 octobre 1943, je suis arrivé à Krasnoi, près d’Opotschko à la 8ème (MG) Kp – Grenadier Feldregiment 640, unité composée principalement de « Ostpreussen » (Prussiens), des types antipathiques. La région de Krasnoi était infestée de partisans russes qui nous ont harcelés, pendant des mois, surtout pendant la période de Noël. A Opotschko se trouve un grand cimetière allemand où reposent tant de jeunes Alsaciens-Lorrains massacrés par les partisans.

1944 : En janvier 1944, nous sommes expédiés sur le front russe entre Pleskau (Pskov) et Leningrad (St-Petersbourg). C’était l’enfer : froid, faim, peur … et le rouleau russe. Je faisais fonction de chef de pièce d’une mitrailleuse lourde, avec premier tireur Winter et approvisionneur Israël.

Le 02 février 1944, au cours de combats acharnés, j’ai dû quitter mes deux compagnons d’armes, séparation très pénible. On me confia un télémètre de l’armée française que personne ne savait manier au bataillon.

Le soir du 09 février 1944, Israël est tombé, un éclat d’obus dans la tête, et Winter fut grièvement blessé.

Troupes allemandes proches de Leningrad (Wikipédia)

Troupes allemandes proches de Leningrad (Wikipédia)

Le 11 février 1944, je suis sorti avec quelques rares rescapés d’un « Kessel » (encerclement) 30 km à pied. En cours de route, je suis tombé sur Winter, entassé dans un char de combat qui l’a transporté vers l’arrière. De sa bouche, j’ai appris la mort d’Israël. Par le Commandant de bataillon, j’ai pu retrouver le corps d’Israël. Les cadavres étaient empilés, le long d’une rue d’un bourg russe, comme des bûches de bois. Quel revoir ! Quelle émotion ! Quel choc ! Le Commandant de bataillon, comprenant mon bouleversement, m’a remis une bouteille de cognac pour me réconforter et m’expédia au « Hauptverbandsplatz » (station sanitaire de campagne). Chargé sur un camion, je fus transporté dans un hôpital militaire de Pleskau, pour gelures des pieds au 2e degré. Quinze jours de repos, puis retour au front. Entre temps, ma retraite de Russie avait commencé. « Hier la Grande Armée et maintenant le troupeau ».

Le 10 mars 1944, je suis muté à la « 1Kp/Fusilier Bataillon 126 » où j’ai rencontré l’Officier le plus abject de la Wehrmacht. Il s’agit du « Hauptmann » (Capitaine) Rukowski qui m’avait repéré et pris en aversion. Chaque fois qu’il me rencontrait, il me tenait les mêmes propos : « Ich bin der Hauptmann Rukowski, der Schreck der 126ten Division, Eichenlaub Traeger der deutschen Wehrmacht, goldene Nahkampfspanne vom Führer persönlich überreicht… Wer bin ich ? » (Je suis le capitaine Rukowski, la terreur de la 126e division de la Wehrmacht allemande, porteur de la croix d’or de chevalier avec feuilles de chêne personnellement remise par le Führer, pour combat en corps à corps,... Qui suis-je ?). Et je devais répéter, texto : « Sie sind der Hauptmann Rukowski… überreicht ». Puis il continua : « Gehen Sie, Feigling, gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie und machen Sie dass Sie bei nächsten « Rabatz » draufgehen... Hinliegen, aufstehen, hinliegen, roppen... ». ("Allez, espèce de lâche, allez avec Dieu, mais partez et faites-vous tuer lors du prochain accrochage " Allongé, debout, allongé, rampez…").

Partisans biélorusses (Source : Wikipédia)

Partisans biélorusses (Source : Wikipédia)

Le 14 juin 1944, j’ai passé au « Jagkommando 126 », unité d’élite spécialisée pour l’extermination des partisans, unité formée, pour une grande partie, d’officiers et de sous-officiers dégradés pour leur conduite « infâme » devant l’ennemi. Ces braves briscards m’ont pris en amitié et protégé au cours des engagements particulièrement dangereux, souvent suicidaires.

Le soir du 14 juillet 1944, j’ai traversé le pont suspendu de la Wellikaia à Pleskau pour entrer en Estonie... un autre monde !

Le 20 juillet 1944, jour de l’attentat contre Hitler, halte dans une belle forêt de bouleaux. Les officiers de notre unité se faisaient préparer un « festin » avec des abats (poumons et foie) de bovins... destinés à l’alimentation de nos chiens-bergers éclaireurs. Résultat : deux jours de « latrines », menaces de Conseil de guerre pour ces « gourmets ». Il nous est souvent arrivé de voler des boîtes de conserves destinées à ces chiens. « Hunger macht Diebe » («La faim génère des voleurs»).

Continuant notre retraite, en combattant, par la Lettonie, je suis arrivé en Lithuanie avec la « Division Sturm Kp ; 126 », compagnie d’assaut que j’avais rejoint le 02 septembre 1944. Je n’oublierai jamais que le Hauptmann (Capitaine) Fuchs, un Badois m’a sauvé la vie. A l’orée d’une forêt, un Commandant russe m’avait pris en joue, sans que je le remarque. Le Hauptmann Fuchs m’a arraché mon pistolet-mitrailleur et a abattu cet officier russe portant sur son uniforme la médaille de l’ordre de Staline.

Ce héros de l’Union Soviétique était à la tête d’un bataillon de jeunes Russes, dont c’était le premier engagement. La perte de leur chef a jeté un trouble dans leurs rangs. Le Hauptmann Fuchs m’a accompagné au P.C. du bataillon. Heureusement, ainsi je n’ai pas assisté au carnage de ces pauvres gamins. En mars 1945, j’ai rencontré mon sauveur Fuchs à Bonn en Allemagne et nous étions, pour quelques jours, de bons amis. « Mensch du hast schwein gehabt » (Tu as eu beaucoup de chance).

Le dangereux périple vers l'Est

Le 24 septembre 1944, il me semble que c’était un dimanche, ma « Sturmkompanie » a compté 46 morts. Tout près de moi, un de mes camarades a eu le bras droit arraché par un éclat d’obus. Je me suis précipité sur lui, pour lui appliquer un garrot de fortune avec des paquets de pansement, des lambeaux d’uniforme, et que sais-je encore... Il s’en est tiré, et en janvier 1945, je l’ai retrouvé à un rassemblement, dans une cour de caserne à Herford en Allemagne. Il s’est jeté dans mes bras en pleurant.

A l’aube du 26 septembre 1944, il me semble que c’était un mardi, j’ai été légèrement blessé à la jambe gauche, par un éclat d’obus, et ce, à quelques kilomètres de Riga (le Petit Paris). En tenue de combat de camouflage, sans chemise, sans caleçon, sans chaussettes, mon pistolet-mitrailleur en bandoulière, mon casque sur la tête, mon masque à gaz en bandoulière, j’ai rejoint Riga, sous un bombardement nourri.

Pourquoi j’insiste sur mon équipement ? C’est que le sinistre « Feldmarschall (Maréchal) Schoerner avait ordonné que tout combattant blessé, ayant abandonné ses armes sera fusillé sur le champ, sans jugement, par les « Kettenhunde-Feldgendarmen » (gendarmes de campagne) qui sillonnaient tous les secteurs, derrière le front de combat. Ce même Schoerner était le Commandant suprême de toute la Wehrmacht, à la capitulation.

Feldmarschall Schörner (Wikipédia)

Vers trois heures de l’après-midi, je me suis arrêté dans la cour d’un hôpital militaire. Beaucoup de blessés y étaient couchés à même le sol. Un médecin militaire s’approche de moi et, sans m’interroger, inscrivit, en rouge, sur le petit carton fixé à ma tenue, la lettre H, signifiant Heimat, mot magique ; je n’en revenais pas. La Heimat existait-elle encore, pour nous pauvres diables ?

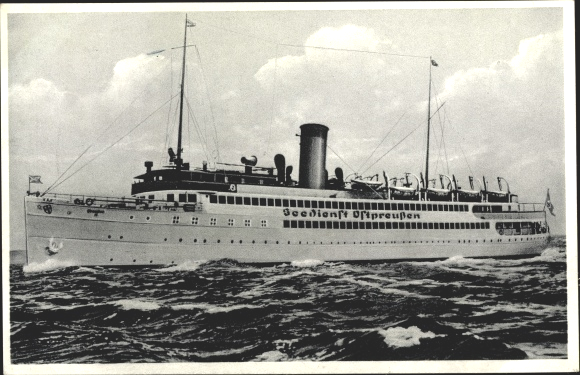

Le soir même, je fus embarqué sur le « Seedienst-Ostpreussen », bateau sanitaire. Les blessés ont dû se battre, car le Commandant de ce bâtiment ne voulait plus descendre la passerelle d’accès, pour cause de surcharge. Une émeute éclata et le Commandant céda. Je me suis installé au fond des cales, de peur d’être « débarqué » par l’équipage. Je me suis aussitôt mis à la disposition d’une docteure lettone qui soignait les blessés du crâne. En compensation, j’étais logé dans sa cabine de luxe et pouvais me servir largement en Cognac et en Armagnac.

Motorschnellschoff Seedienst-Ostpreussen (Wikipédia)

La « Croisière » fut houleuse et dangereuse : sous-marins anglais, chasseurs torpédos, alerte sur alerte. Je n’ai quitté, un seul instant, ma bouée de sauvetage. Débarqué à Swirnemunde, installé dans un train sanitaire, je suis arrivé le soir du 1er octobre 1944 au « Reserve Lazarett II » de Liegnitz (Legnica - Pologne), un très grand hôpital militaire. D’ailleurs, à mon retour en Alsace, j’ai rencontré des anciens combattants de la première guerre mondiale qui y avaient été soignés.

Après une année de détresse morale et physique, un Miracle !

Chaque vendredi, le « Reserve Oberstarzt Dr Max Breitkopf, Médecin-Colonel de réserve, chef de cet hôpital, figure d’un bon papy, petit, mince, des traits très fins, la soixantaine passée, accompagné d’une quarantaine de médecins, tenait à voir les nouveaux arrivés. Il s’arrêtait longuement devant ma couche, relevant plusieurs fois ses lunettes. J’aurais voulu deviner ce qui l’intriguait. Bon ou mauvais présage !

Je dormais, dormais... pour oublier l’enfer d’où je sortais.

Quelques jours après son passage, j’étais convoqué à son bureau pour un entretien. Pourquoi ? Je veux satisfaire votre curiosité. Au-dessus de mon lit, sur un tableau, était inscrit mon numéro matricule 126. Or, toutes les plaques d’identité des soldats allemands comprenaient quatre chiffres. Il supposait que je faisais partie d’un service desservant les armes secrètes, dont on parlait tant à cette époque. Une longue conversation s’engagea. Il m’a demandé quel « Landsmann » (compatriote) j’étais. En Russie, j’avais toujours répondu « Westmaerker » (des Marches de l’Ouest), allez-vous faire foutre !

Pour la première fois, sans hésiter, j’ai répondu « Elsaesser » (Alsacien). Ma sincérité l’a bouleversé. Lui et ses deux frères avaient fait leurs études médicales à la Faculté de Fribourg avant 1914. Il connaissait bien la Vallée de Munster. Il n’arrivait pas à comprendre que je n’ai jamais bénéficié d’une permission de détente, que je n’ai mérité que le grade de « Gefreiter » (Caporal). Encore beaucoup de questions sur mon passé, ma famille, la mentalité alsacienne. Question pertinente : « N’êtes-vous pas convaincu de l’idéologie nazie ? Ma réponse in texto : « Herr Oberst, in meinem « Kampf » steht geschrieben, die nationalsozialistische Idee muss durchlebt werden. Dafür hat man mir keine Zeit gelassen» ("Mon Colonel, dans " Mein Kampf" est écrit, l'idée nationale-socialiste doit être vécue. On ne m’a pas laissé le temps pour ça").

Il acquiesça d’un sourire malicieux. Comme il ne pouvait m’accorder de permission (les permissions étant strictement suspendues pour l’Alsace), il me proposa un emploi au bureau d’accueil. Je devins donc son secrétaire particulier et son confident. C’est ainsi que j’ai pu intervenir auprès de lui en faveur de René Bohn de Blienschwiller, ancien maire, beau-frère de M. Henri Kieffer ; ainsi ce dernier a pu rentrer à son foyer, avant la Libération.

Ce digne Monsieur était lié de loin à l’attentat contre Hitler et craignait constamment les investigations de la Gestapo. Au point de vue alimentaire, il me prescrivit une « Sonderverpflegung » : pain blanc, sucre, viande midi et soir... Une seule contrainte : défense absolue de sortir en ville, de porter toujours la tenue d’hôpital (pyjama rayé). Tous les mois, le « Generalarzt (médecin général), responsable de plusieurs hôpitaux, passait une inspection.

Deux jours avant sa visite, une infirmière me posait un plâtre sur ma jambe gauche et on m’isolait dans une chambre individuelle. Le Dr. Breitkopf accompagnait son supérieur et, me regardant fixement, prononçait d’une voix ferme « Ganz besonderer Fall, unter meiner persoenlichen Beobachtung ». Après le départ du médecin général, le plâtre fut enlevé.

Le 26 décembre 1944, les troupes russes étant à quelques kilomètres de Liegnitz, j’ai fait mes adieux à mon bienfaiteur. Au moment de notre séparation, il me réserva une grande surprise. Il avait noté dans mon « Wehrpass » (livret militaire) que je n’étais plus apte à combattre sur le front de l’Est.

1945 : J’ai rejoint Herford en Westphalie, suis versé dans une unité chargée de la surveillance des bases de lancement des « V1-Vergeltungswaffen » (armes de représailles). Puis, j’ai traîné à Dusseldorf, à Bonn, à Wüppertal, à Hagen... J’ai parcouru à pied une partie du Ruhrgebiet et du Rheinland, trouvant souvent table assez bien garnie chez des particuliers.

Le jour où les troupes américaines ont pris le pont de Remagen sur le Rhin, je me trouvais à Siegburg, en face de Bonn, à environ 30 kilomètres de Remagen. Un Officier S.S. voulait me récupérer pour m’engager dans les combats de Remagen. Il y a peu de temps, j’ai vu le film de cette bataille. Quelle boucherie ! J’ai réussi à tromper la vigilance de cet Officier S.S., pris la fuite pour rejoindre mon unité à Düsseldorf.

Le Pont de Remagen - Photo du film (Wikipédia)

Je ne veux pas oublier le bombardement de Hagen, début mars 1945, que j’ai subi et qui était des plus meurtriers.

Le 19 mars 1945, jour de la St-Joseph, j’ai quitté le Ruhrgebiet, accompagné d’un sous-officier démoralisé, ayant perdu tous les siens lors de bombardements, pour me rendre à Amersfoort en Hollande. Nous sommes arrivés à destination, fin mars. Là, j’ai aussitôt pris contact avec la « Untergrundschen » (armée secrète), dont les membres connaissaient fort bien la situation de l’Alsace. J’aurais pu compter sur eux, en cas de coup dur.

Mais tout a évolué très vite. Le 11 avril 1945, on m’a confié le Commandement d’une section de mortiers 81, arme que j’étais seul à bien connaître. Mon groupe se composait de vingt « Rheinländer » qui en avaient assez de la guerre. Nous avons pris position à deux kilomètres des lignes des troupes alliées.

Le matin du 13 avril 1945, ceux qui revenaient de l’avant, la plupart brûlés au lance-flammes, nous apprenaient que nous avions en face des Canadiens français. Sur ordre, j’ai fait tirer 6 obus de mortier, consciemment derrière les lignes. J’ai eu l’honneur d’une vigoureuse engueulade, par le téléphone de campagne, qui ne me fit pas perdre contenance, tout au contraire.

Puis, j’ai ordonné un repli rapide car un « coucou », petit avion d’observation, nous survolait à très basse altitude. Connaissant la stratégie du Commandement allié, il fallait s’attendre à un « Trommelfeuer » (feu roulant) nourri et précis, ce qui se produisit quelques instants après l’abandon de notre position. Une bonne heure de spectacle infernal !

Installés dans les dépendances d’une ferme, à l’écart d’un bourg, bien camouflés, nous avons pu observer, au loin, des soldats alliés qui traversaient la campagne à la queue, leu, leu... avec une certaine nonchalance... Nous avons discuté sereinement, pendant toute la journée de notre situation, soulevant toutes les hypothèses imaginables. Enfin, une décision irrévocable fut prise malgré de grands risques, la liberté ou une mort digne.... rejoindre les lignes alliées, le matin du 14 avril 1945. Sur ce, un calme indéfinissable s’empara de nous tous.

A la tombée de la nuit, nous avons rejoint une autre ferme isolée, importante exploitation agricole. J’ai fait part au maître des lieux de notre décision et, pour preuve de nos bonnes intentions, nous avons déposé nos armes, enlevé nos ceinturons. Seuls, un « Oberfeldwebel » (Adjudant-Chef) originaire de Cologne, rescapé des campagnes de France et de Russie, et moi-même avons gardé nos pistolets mitrailleurs et surveillé, pendant toute la nuit, un groupe de jeunes résistants très nerveux et très provocateurs, terrés dans un cellier. C’était, pour moi, la nuit la plus longue de ma vie !

A la pointe du jour, nous nous mîmes en route... sur qui allions-nous tomber ? En cet instant, une fois de plus, je me rends compte de notre inconscience. Une légère nappe de brouillard estompait le paysage. Nous longions, à pas comptés, un chemin de terre, bordé d’un canal. Nous avancions..., avancions..., sur une distance d’environ un kilomètre.

Soudain des bruits de pioche résonnaient à mes oreilles. « Halte ! ...station couchée ». A moi de jouer ! J’avançais, tout seul, en rampant.

Que vis-je ? Des hommes en tenue de combat kaki, coiffés du casque anglais, qui aménageaient une nouvelle position de combat ; sachez que les travailleurs de l’organisation « Todt » portaient également une tenue kaki. Si, par malheur, nous étions tombés sur des unités allemandes, nous aurions essayé « avec culot » de les convaincre que nous nous sommes évadés, au bout de quelques heures de captivité, au péril de notre vie, d’un camp de prisonniers, pour servir la « Grande Allemagne ».

Je retournais sur mes pas, ordonnais à mes compagnons de se grouper, de lever les bras, d’avancer derrière moi, en battant des semelles.

A notre approche, les « terrassiers » ont saisi leur pistolet-mitrailleur, l’ont braqué sur nous pendant quelques secondes. Quelle intense émotion ! L’Officier qui commandait l’unité, s’approcha de moi. Je l’ai interpellé en français. Et comble de bonheur, il me répondait dans la même langue, avec un fort accent canadien. Nous étions face à face, stupéfaits... Je lui ai expliqué ma situation personnelle et affirmé que ces pauvres types qui m’accompagnaient en ont ras le bol de la guerre. Il m’a tendu une cigarette et accordé aux autres prisonniers l’autorisation d’en « griller » une.

Je ne sais si c’est la joie, l’émotion, les premières bouffées d’une cigarette américaine qui fit que je suis tombé, pour quelques instants, dans les pommes.

Un garde canadien, l’arme à la bretelle, nous conduisit dans la cour d’une ferme, où l’on nous servit un petit déjeuner, des plus copieux, dans une ambiance fraternelle. Je n’en revenais pas...

Chemin du retour au pays avec autant de risques

Chemin du retour au pays avec autant de risques

Deux heures après, nous montions sur des camions, direction l’arrière. Je jubilais... J’ai dû passer une visite médicale, une pesée (70 kg) et subir un interrogatoire, sans interprète, devant cinq officiers.

Suite à cet entretien, ils m’ont retenu, comme interprète auxiliaire pour la réception des prisonniers allemands. J’ai enfilé un treillis canadien que je n’ai plus quitté jusqu’à mon retour au pays.

J’ai appris aussitôt que j’étais au service du 26e Régiment Royal canadien de Montréal, Régiment glorieux qui s’était distingué au Monte Cassino. C’est également ce régiment qui a rendu les honneurs militaires au Général de Gaulle lors de sa visite officielle au Canada. « Vive le Québec Libre ».

Mes nouveaux supérieurs insistaient beaucoup pour que je fasse l’impossible pour « dénicher », parmi les prisonniers allemands, des survivants du Monte Cassino pour leur manifester leur amitié de frères d’armes. Quelle noblesse !

A la frontière allemande, je fus livré aux Anglais. Un Colonel, vraiment « british », accompagné de son Officier d’ordonnance, vinrent me « réceptionner ». Dans une limousine, à fanion britannique, on me conduisit, à quelque cinquante kilomètres, au camp d’accueil international. En cours de route, je leur ai présenté le livret militaire français et la lettre du « Wehrmachtskommando Mannheim II » refusant mes arguments pour me soustraire à l’incorporation de force. J’avais réussi à préserver ces deux pièces, fourrées dans mes bottes. Hochements de tête du Colonel : Ok, ok, ok...

Quant à son officier d’ordonnance, il s’agissait du Captain Pikerin, de « l’Intelligenz Service », dont les parents possédaient, avant la guerre, une fabrique de tapis à Haguenau. Lui-même avait quitté l’Alsace en 1938 pour accomplir son service militaire, comme citoyen anglais. Avec cet officier d’un charme certain et d’une vaste culture, j’entretenais, dès le premier contact, les meilleures relations. Nous nous entretenions souvent de l’Alsace d’avant-guerre, de l’Alsace occupée, de l’Alsace libérée...

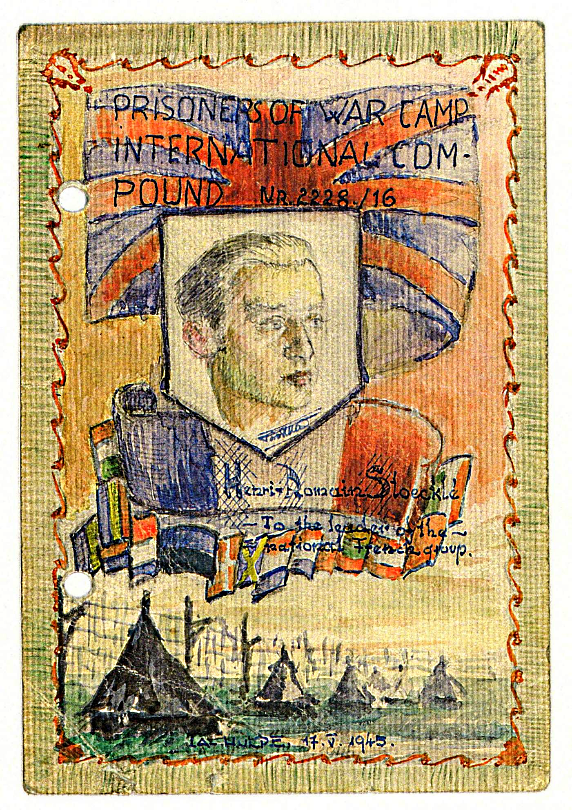

Page/couverture des mémoires de H. Stoecklé

"Prisoner of War Camp International Compound n° 2228/16"

Me voici donc au Camp : « Prisoner of War Camp International Compound n° 2228/16 comme To the Leader of the French Group » à La Hulpe près de Bruxelles. Ce village de tentes était bien équipé : douches, toilettes, eau courante, station médicale, station dentaire... Le plombage qu’un dentiste militaire anglais m’a posé a tenu trente ans.

Dans ce camp modèle, j’ai côtoyé des individus si divers dans leur comportement, de 19 nationalités, 600 rescapés de la plus cruelle tragédie de notre siècle. Que sont-ils devenus ?

Pendant que j’écris ces lignes, je « m’entretiens » avec le Commissaire politique russe, personnage haut en couleurs, Géorgien comme le petit Père Staline, avec l’Officier de la N.K.V.D., Ouralien, parlant parfaitement l’allemand, expédié par Moscou, pour ramener les prisonniers russes vers un « Goulag », pour la rééducation, avec le père dominicain polonais, déporté d’Auschwitz qui présidait et animait les offices religieux et la procession de la Fête-Dieu, avec le Capitaine Bernardini de Genes, ancien des troupes du Maréchal italien Badoglio, avec les officiers de réserve hongrois, tous issus de la haute bourgeoisie, parmi lesquels un grand artiste peintre, avec les 20 Officiers de police lettons qui ont fait savoir au Commandant du Camp qu’ils se suicideraient si on les rapatriait (ils ont eu gain de cause) avec le Commandant King de l’armée des Judes, un vrai gentleman qui m’a donné l’accolade quand j’ai quitté le camp, avec le polyglotte Joseph, individu louche, sans doute un agent des services secrets, avec le « Figaro », coiffeur italien, qui m’a flambé les cheveux à la flamme d’une bougie, avec le Colonel, Commandant du Camp, homme de droiture, qui « logeait » à la même enseigne que nous, sous une tente (individuelle pour lui), avec six couvertures et qui touchait, paraît-il, la même ration alimentaire que tous les autres « campeurs ». Nourriture excellente... De 70 kg, j’ai passé à 86 kg. Les Anglais étaient très stricts, en ce qui concerne l’hygiène. Aussi mettaient-ils à notre disposition : savon de toilette, de lessive, à barbe, des rasoirs jetables, du linge de corps... ; pour le moral : 7 cigarettes par jour. Personnellement, j’en avais à profusion...

Le 1er juillet 1945, j’ai été libéré. Retour par Valenciennes, Paris (un jour de repos à l’Ecole Militaire), Strasbourg, où j’ai passé la nuit chez les parents de Mme Schreiber. Chez eux, j’ai enfin des nouvelles réconfortantes des miens.

Le lendemain, j’ai rejoint Soultz-sous-Forêts par bus militaire puis, par autostop, Woerth, trois jours avant le 2ème anniversaire de Marie-Odile, ma fille.

"Le cauchemar était passé, bien passé. Une page tragique était tournée. Pour moi, une nouvelle vie merveilleuse allait commencer.

Une seule ombre au tableau : ces milliers de jeunes Alsaciens-Lorrains restés en Russie hantaient mes rêves...

Moi je suis revenu, pourquoi pas eux ?"

Waldolwisheim – Mai 1996

Henri Stoecklé

A gauche : H. Stoecklé - Directeur d'école en 1947 à Waldolwisheim

L'association "Pélerinage Tombav"

Henri Stoecklé et son beau-frère Charles Gantzer, originaire de Waldolwisheim, sont avec quelques anciens incorporés de force à l’origine de l’association « Pèlerinage Tambov » créé le 18 juillet 1995 et qui a permis aux Alsaciens et Mosellans de prendre conscience de cette page tragique du drame de l’incorporation de force.

Henri Stoecklé et Charles Gantzer

En 1993, Charles Gantzer est reparti à Tambov pour un voyage souvenir et a ramené dans ses bagages un bouleau de la forêt de Rada qu’il a planté sur le cimetière de Waldolwisheim à la mémoire des Malgré-Nous internés dans ce lugubre camp de Tambov en Russie.

Plus de la moitié de ses camarades prisonniers dans ce camp 188 ne sont pas revenus. "Que cet arbre rappelle toujours le sacrifice de ces jeunes alsaciens, morts au loin en 1943/1945".

Charles Gantzer fut lui-même emprisonné à Tambov en avril 1944. Les conditions de vie dans le camp furent terribles, surtout l’hiver 1944/45. Il a connu la souffrance, la misère et a côtoyé la mort. Il y est resté pendant vingt longs mois et n’est rentré chez lui qu’en novembre 1945.

Henri Stoecklé est inhumé au cimetière de Waldolwisheim ; Charles Gantzer repose, quant à lui, à Saultain (Nord).

Mai 2018 - Dépôt de gerbe à l’arbre de Tambov au cimetière de Waldolwisheim par l’association "Pèlerinage Tambov" et de nombreux membres et invités. L’association est aujourd’hui présidée par Marlène Dietrich.

Sources photos : Collection privée Bernard Linder, Wikipédia, DNA

© Bernard LINDER

67700 - WALDOLWISHEIM

linderbernard@orange.fr